スリランカ南端の街「マータラ」に行って来ました!

ここは2004年、はじめてスリランカを訪れた時に滞在して以来、だいたい足を運ぶ街。ジャヤさんとその家族、そしてその親戚のみんながいるスリランカでの古里のような場所。

今回もお世話になりました。

ジャヤさん。長女ラクナディ、次女ソナディ、奥にいるのが初対面の長男アケーン。

ジャヤさん。長女ラクナディ、次女ソナディ、奥にいるのが初対面の長男アケーン。

(スリーウィーラーに7名で乗車中)

家にはいつも近所の子供がいっぱい。

家にはいつも近所の子供がいっぱい。

リアル井戸端会議。 2時間経過。

マータラはけっこう大きな街。

そして、ちょっと街を離れると

ミーハラカー(水牛)いっぱいの田んぼ広がるカントリーサイド。

(ジャヤさん家近く)

少し行ったスリランカ最南端の岬、デウンダラ港の朝の魚市場の活気は凄い!

でっかい魚いっぱい。

マータラ。

五日間の滞在、本当にたくさんの料理をみんなで作りました!!

デウンダラ港での買った魚達。  大きい魚の身は、

大きい魚の身は、

黒胡椒ペーストとゴラカペーストと合わせて。

大きい魚の頭は

フィッシュヘッドカレー(ココナッツミルク版)に!ええ出汁でとる。

インディアーッパと一緒に!

小魚は、

フライに!

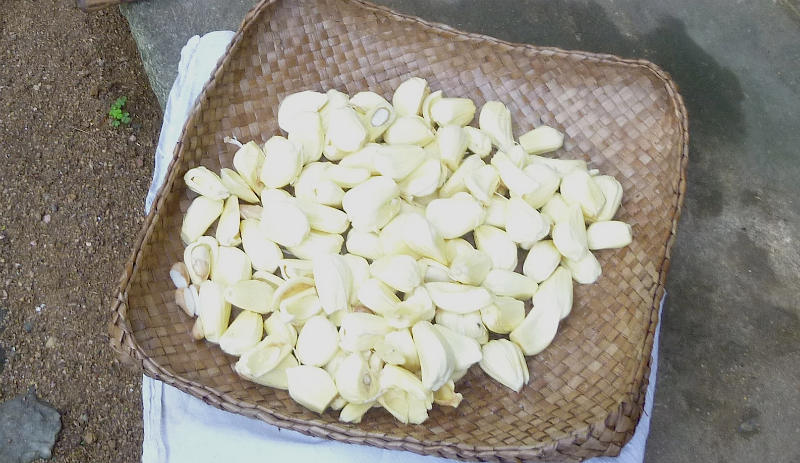

パパダン、ポロス(若いジャックフルーツ)、パリップ(レンズ豆)、カンクン(空心菜)

赤いお米はスリランカ南部でよく食べられる「ラトゥキャクル」。

他にも、

野菜イロイロうまい。

こちらはゴトゥコラ。

こちらはゴトゥコラ。

ルーヌマル。直訳すると「玉ねぎの花」

右からルーヌマルテルダーラ(炒め物)、ゴトゥコラサンボーラ(和え物)、アラホディ(ジャガイモの汁カレー)、アンブルティヤル。

右から。

コヒラダルの炒め物。キリコス(ジャックフルーツのココナッツミルクカレー)。オムレット(スパイス入の卵焼)。小魚のフライ(衣なし版)

右から、コヒラ・サンボーラ、ナスのカレー、パリップ、パパダン 、ゆで卵。

右からコス・マッルン(ジャックフルーツのさっと煮)、アンブルティヤル、パトーラ(蛇瓜)とジャガイモの汁カレー、コスアタ(ジャックフルーツの種)、パパダン。

他にも朝飯にパーン!

スリランカでは食パンをよく食べます!「パーン」。

食べ方↓

左手でパーンをキープ。右手で千切って、汁を浸して頬張ります!

ちなみに写真の汁のカレーは、カラワラ(干し魚)とジャガイモのココナッツミルクカレー。茶色のはビリンという実の炒め物。

ビリンはこんな実↓

酸っぱくて良し!

酸っぱくて良し!

ブリヤーニにも挑戦。

ククルマス(チキン)ブリヤーニ。

カジュ(カシューナッツ)のカレーとチリペーストで。

ヌードルスも。

しっかり辛いチキンカレーとジャガイモのカレーとチリペースト。

ホンマにいっぱい作って、いっぱい食うたー!!

そんで、マータラでの〆は基本これ。

キリパニ。

ミーキリ(水牛のヨーグルト)にキトゥルパニ(孔雀椰子の花蜜)をかけたもの。酸味が強めで濃厚なミーキリ&少しスモーキーで甘さすっきりのキトゥルパニは相性抜群!スリランカ南部の名物で、素焼きの土の鉢が丸いのはマータラスタイル。

旨いもん腹一杯食べて、田舎道プラプラして、田んぼに沈む夕日拝めば、

オッコマ・ハリ!!(ALL OK!!)